強度近視でメガネを諦めてコンタクトレンズという方は案外多い

世の中の強度近視さんはメガネは必要としているけど、

- レンズが厚くなって見栄えが悪い

- 極端に目が小さく見えるから敬遠する

- レンズが重たくて掛け心地に不満がある

など、強度近視さんのメガネに対するお悩みは複合的に重なりハードルの高いものになっています。

メガネは自宅で寝る前に掛けるもの。そういう強度近視さんは多いのではないでしょうか。

私たちはそんな強度近視さんのお悩みを解決したい!との思いから、強度近視でもおしゃれに掛けられるメガネフレームをデザイン性が高く種類も豊富揃っているヨーロッパからセレクトしています。

商品は後半でご紹介させていただきます。

なぜ度が強いとレンズが厚くなるのか

では、まず強度近視さんのメガネ選びの課題のレンズが厚くなったり、目が小さくみえるのか基本的な仕組みを解説します。仕組みが理解できると自然とメガネ選びがしやすくなります。

近視用のレンズは虫眼鏡の逆

近視の方に必要とされるメガネのレンズは虫眼鏡と逆の構造になります。

虫眼鏡の構造は、端よりも中心のほうが厚い凸レンズで、拡大鏡となり光を通して見たものが大きく見えます。また焦点距離の短いためメガネでは遠視の方や老眼鏡のレンズとして活躍しています。

一方で近視の方のレンズは、端が中心よりも厚い凹レンズになります。光を通すと縮小されるため、目が小さく見えます。またレンズの中心から端にいくほど厚みが増してくるのも特徴です。

ではどうすれば目が小さく見えにくく、レンズの厚み感じさせにくくすることができるのでしょうか?

重要な3のポイントを解説します。

強度近視メガネ選びの3つのポイント

①薄型レンズ・両面非球面レンズを選ぶ

まず対策として最もポピュラーな方法は、レンズを薄型タイプにすることになります。現時点で最も薄いレンズはガラスレンズの屈折率※1.90になります。ただしガラスレンズは現在の主流ではないのでかなり特殊な場合かもしれません。

現在主流のプラスチックレンズであれば屈折率1.76になります。メーカーによっては屈折率1.74が最薄になります。(実際薄さにそれほど違いはありません)

※レンズは屈折率の数字が高いほど薄くなり、数字が小さいほど厚くなります。屈折率の数値が大きいほど光を屈折させる力が強くなり薄くできる仕組みです。

ただこの方法だと期待ほど効果を得られずがっかりな結果になってしまうことも多々あります。また技術的にこれ以上のレンズの薄型化が難しいこもあります。

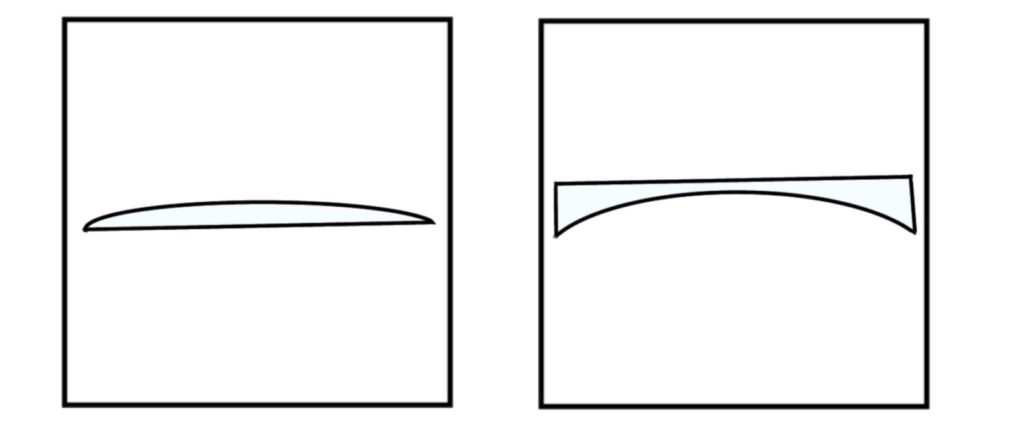

右が両面非球面レンズ

またレンズには設計があり、設計には大きく以下の3タイプあります。

①両面非球面レンズ

②非球面レンズ(外面・内面)

③球面レンズ

①両面非球面レンズは周辺部の歪みを軽減する設計になっているため、見え方が向上することはもちろん、図1のようにフェイスラインのズレを軽減することで度の強さを感じさせにくくする効果もあります。

両面非球面レンズは間違いなくおすすめです。

②錯視を利用する

錯視という言葉ご存知でしょうか?

錯視とは視覚における錯覚。

形・大きさ・長さ・色・方向などが、ある条件や要因のために実際とは違ったものとして知覚されることです。

ではデルブーフ錯視・エビングハウス錯視とはなんでしょうか?

まずはデルブーフ錯視から解説していきます。

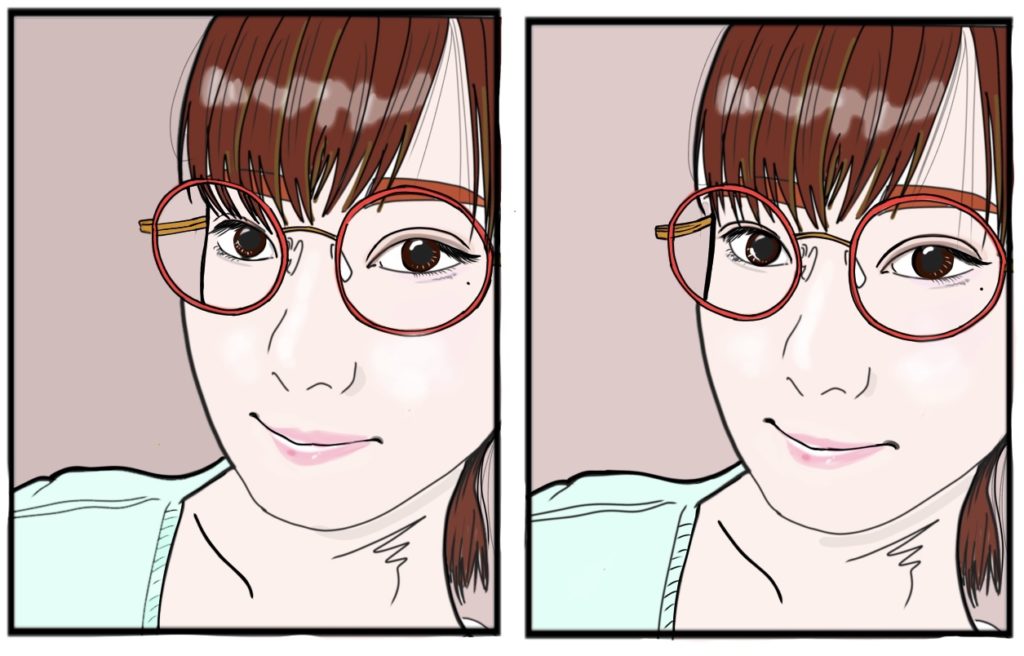

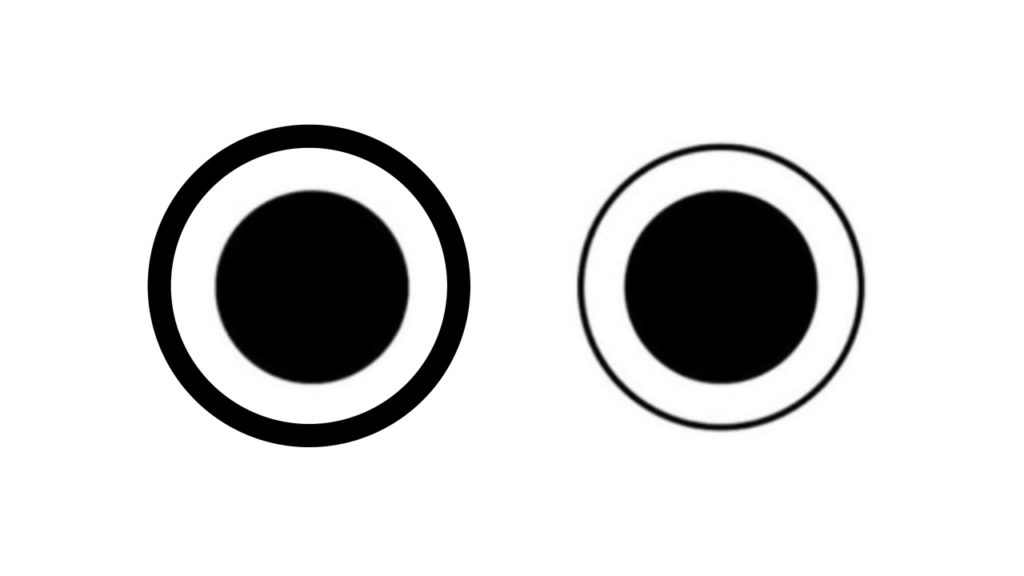

では図2をご覧ください。

同じ大きさの二つの円が互いに近くに置かれており、一つ目は円環に囲まれている。囲まれている円は、囲まれていない円と比べると大きく見えます。囲まれていない円は小さく見えるというものです。

メガネでは縁のないフチなしフレームよりも、しっかりと縁で目を囲んであげると目の錯覚の効果で目力をアップさせることができます。

縁の無い縁なしフレームや色の目立たないフレームよりは、縁がしっかり認識できるものの方が良さそうです。

続いては、エビングハウス錯視を解説します。

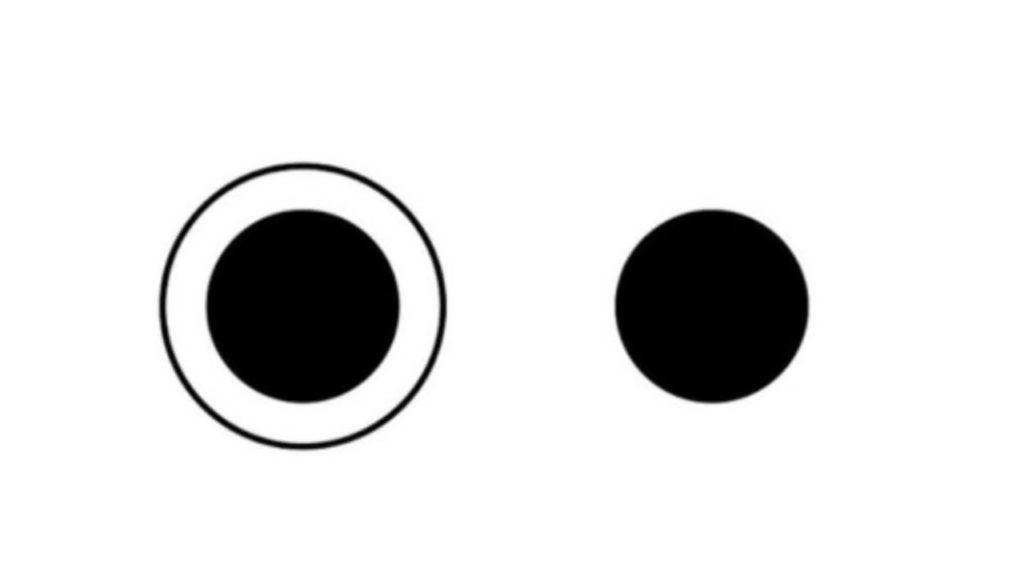

図3をご覧ください。

丸を囲む縁が小さいもの(左)と、縁が大きいもの(右)。どうでしょうか?

右の縁が小さい方が丸が大きく感じませんか?この錯視を利用するには縁が小さいフレームを選ぶと良さそうです。

これがエビングハウス錯視です。

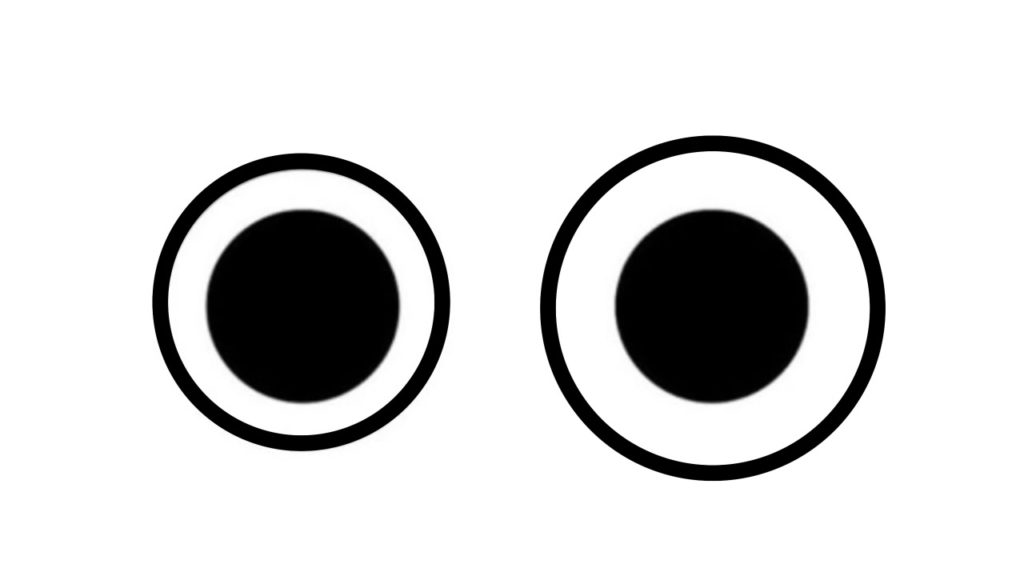

続いて図4をご覧ください。

こちらは眼鏡店の経験的に瞳を大きく力強く見せるテクニックです。

縁の大きさは変わりませんが、左側の縁が太くなっています。縁に目が行くような厚みのあるフレームや華やかなデザインのフレームを選ぶことでより瞳を大きく力強く見せることができます。

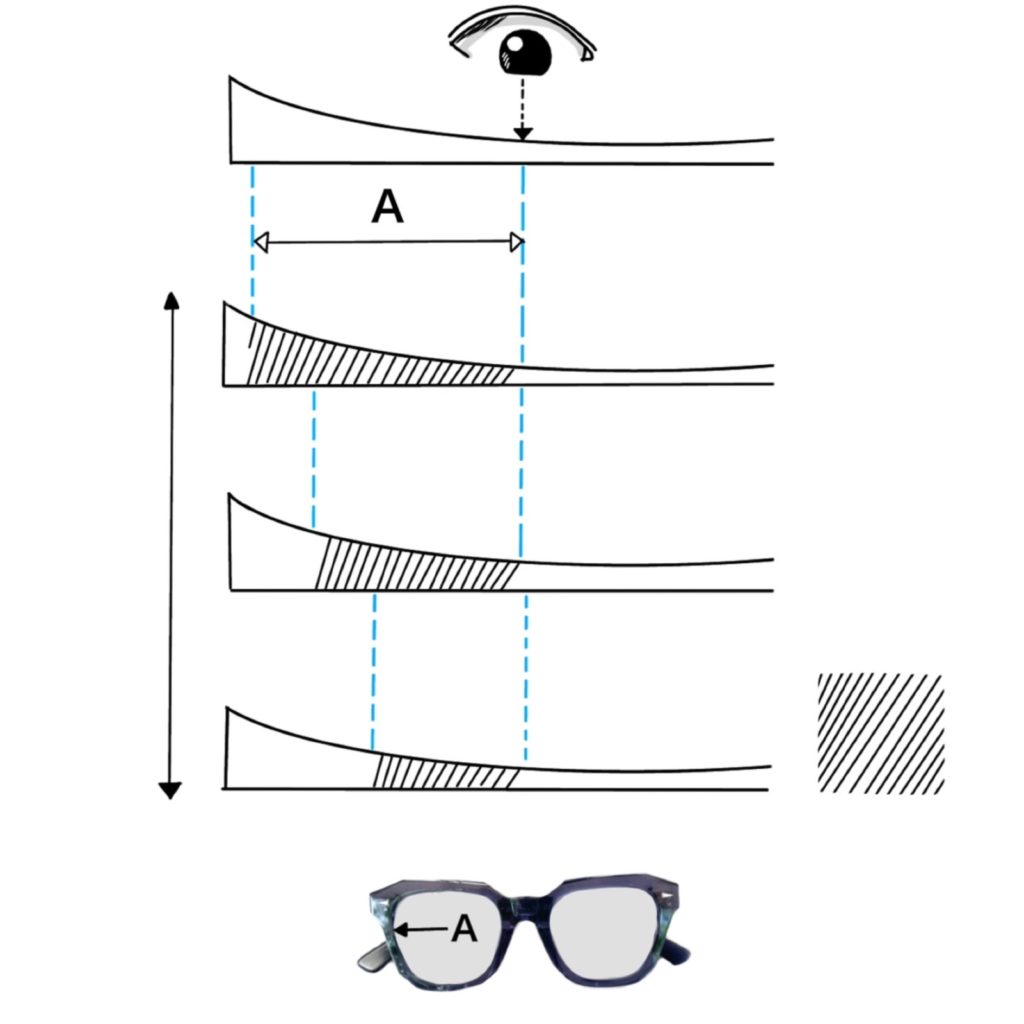

③レンズ径の小さいフレームを選ぶ

この方法が最もレンズを薄くする効果が高いです。

図5のように同じ度数でもレンズの中心部はかなり薄くなります。その厚みはおよそ1mm。私たちプロの感覚ではレンズ厚が4mm以下でしたら分厚いというイメージはありません。(薄いわけではありませんが)

フレームの選び方によっては度数が-10.00の方でも4mmを切るような厚みでお作りすることも可能です。

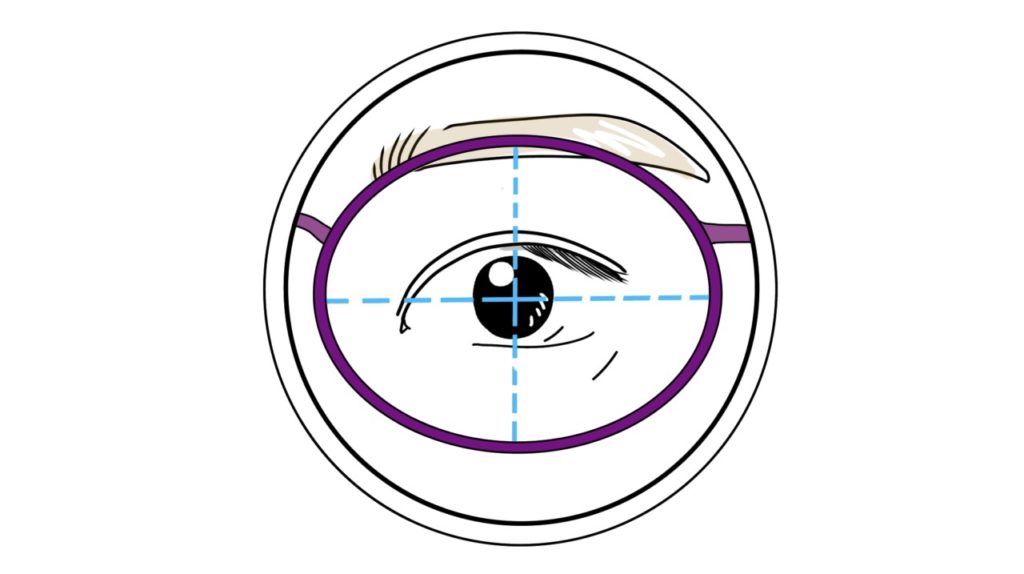

また図6のように、瞳のレイアウトが縁の中心にくるようにすると、鼻側と耳側のレンズの厚みが均等になり、耳側の厚い部分を使用しないので、より薄さを実感できます。

具体的な選び方

理屈はわかったけど実際はどうすればいいのというあなた。

では具体的にどのようにフレームを選べばいいのでしょうか?

それはフレームに記載しているサイズ表記を確認することと、ご自身の瞳孔間距離(PD)を把握することです。

フレームサイズの表記

例)a.40□24-145 b.40-24

多くのフレームにはテンプルの内側に40□24-145 というように記載があります。このグリーンの数値がレンズ径になります。ブルーは鼻幅になります。理想はレンズ径と鼻幅を足した数値と、ご自身の瞳孔間距離(PD)が一致するとレンズのど真ん中に瞳孔が位置することになりますので理想的な配置になります。

もし記載がない場合はスタッフさんに問い合わせしてみてください。ただしあまり数値だけにこだわり過ぎると敬遠されることもありますのでご注意ください。

理想的な数値を具体的にいうと、レンズ径(レンズの横幅)の数値が42mm以下が理想です。

一般的にメガネは50mm前後(+-4mm)が多いです。その表記されています。

とはいえ、ただレンズ径の小さいものを選ぶとメガネ全体のサイズも小さくなりますので、掛け心地や見た目がとても窮屈な感じになります。またレンズ径の小さいデザインはバリエーションが少ないのも強度近視さんには難問です。

瞳孔間距離(PD)

表記のとおり、左右の目の瞳孔と瞳孔の間の距離になります。眼鏡店では簡単に計測できます。家庭でも定規をつかって計測できますがご自身では寄り目になるので正確な数値は計測できません。どなたかに計測してもらいましょう。

強度近視でもおしゃれに違和感なく見えるメガネ

では実際に当店で取扱いの強度近視でも違和感なくおしゃれに見えるメガネをご紹介します。

FRANCE

レンズ横幅40mm、鼻幅24mm

FEIST

レンズ横幅42mm、鼻幅22mm

FOLLY

レンズ横幅39mm、鼻幅26mm

ANNETTE

レンズ横幅44mm、鼻幅21mm

ORION

レンズ横幅42mm、鼻幅26mm

BAUDELAIRE

レンズ横幅41mm、鼻幅25mm

INTERLUDE

レンズ横幅45mm、鼻幅21mm

REMIX

レンズ横幅42mm、鼻幅24mm

M1

レンズ横幅40mm、鼻幅27mm

M8

レンズ横幅43mm、鼻幅25mm

YOGA

レンズ横幅39mm、鼻幅24mm

HERI

レンズ横幅43mm、鼻幅22mm

※画像はサングラスですがメガネにできます。

S.FREUD

レンズ横幅42mm、鼻幅22mm

※画像はサングラスですがメガネにできます。

無料相談・予約方法

「強度近視でも諦めないメガネ選び」いかがでしたでしょうか?

.me optiqueでは強度近視でメガネにお悩みの方に30分の無料相談(対面のみ)を行っております。正しい選び方を理解いただくことでメガネライフをより充実していただけるよう応援させていただきます。